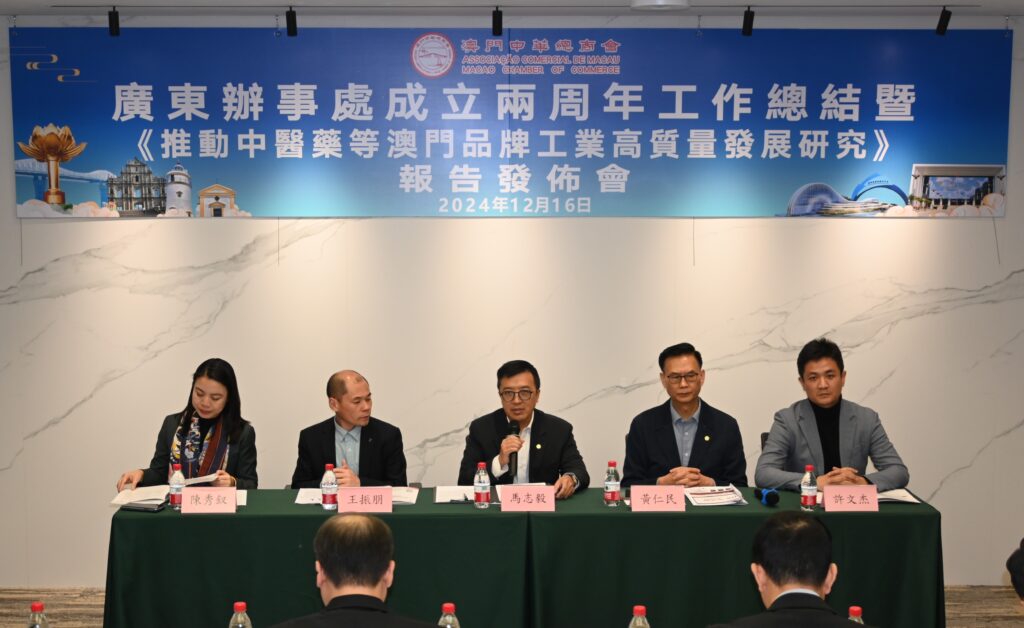

【本報訊】12月16日,澳門中華總商會廣東辦事處舉辦兩周年工作總結暨「推動中醫藥等澳門品牌工業高質量發展研究」報告發布會。廣東省委橫琴工委委員、省政府橫琴辦副主任葉真,省貿促會、廣東國際商會副會長姚信敏,合作區執委會副主任蘇崑,中總理事長兼廣東辦首席代表馬志毅、副理事長兼粵港澳大灣區工作委員會主任劉藝良等出席。

馬志毅通過凝聚琴澳企業、推動政企交流、助力企業發展服務、推動青企創業創新、開展調查研究工作等方面,回顧廣東辦過去一年的工作成果。他提到,廣東辦成立兩年來,先後組織參與一系列座談會議、拜訪接待、企業服務、調查研究、參觀考察、文體聯誼等活動300場(次),聯繫企業及機構超500間,服務5248人(次)。期間亦收集並提出了多條意見建議,促進合作區高質量前行。

為深入瞭解合作區中醫藥等澳門品牌工業及生物醫藥大健康產業發展現狀,廣東辦與橫琴創新發展研究院聯合開展「橫琴粵澳深度合作區產業發展系列研究之推動中醫藥等澳門品牌工業高質量發展研究」。先後走訪了近70間藥企、機構及政府部門,涉及人數達264名,對跨境委託生產、落實生物醫藥研發用品「白名單」制度、簡化在澳門已上市口服中成藥註冊審批等方面開展深入調研活動。橫琴創新發展研究院院長王振朋、自貿創新研究所所長許文傑,以及中總策略研究委員會主任兼廣東辦代表黃仁民,分別就研究報告的目的意義、具體內容和建議作講解分享。

出席嘉賓均獲贈研究報告,隨後,全體合照留念。

出席發佈會的還有合作區經濟發展局局長李子蔚、金融發展局局長池騰輝、商事服務局局長吳創偉、財政局副局長黃勇、城市規劃和建設局副局長譚惠芳、國家稅務總局合作區稅務局總經濟師白曉楓;廣東辦代表盧俊宇、畢志健等。

橫琴粵澳深度合作區產業發展系列研究之「推動中醫藥等澳門品牌工業高質量發展研究」報告簡要概述

中醫藥等澳門品牌工業是橫琴粵澳深度合作區(以下簡稱合作區)重點發展的「四新」產業之一。本研究由澳門中華總商會廣東辦事處聯合橫琴粵澳深度合作區創新發展研究院,在全面總結中醫藥等澳門品牌工業三年發展現狀的基礎上,充分聽取合作區市場主體意見建議,並與相關政府部門走訪座談,全面分析產業發展的問題和瓶頸,為合作區第二階段以政策創新為突破口推動中醫藥等澳門品牌工業高質量發展提出意見建議。闡述如下:

合作區成立以來,規模以上醫藥製造業增加值總量呈現穩步上升趨勢。截至2024年10月底,合作區醫藥製造業增加值總量達到7851.09萬元,在粵澳合作中醫藥科技產業園內註冊企業數量達239家(含澳資企業86家),在政策創新支持,園區載體建設,推動琴澳規則銜接、產業聚集業態多樣化、產學研平臺建設、中醫藥「走出去」以及促進琴澳大健康文旅產業協同發展等方面成效彰顯。

推動跨境委託生產在合作區進一步落地。

調研發現合作區的藥品生產成本比周邊地區高,在合作區進行跨境委託生產沒有成本優勢。建議推動琴澳創新產業園與中醫藥產業園共用污水處理廠和蒸汽鍋爐以提效降本,研究制定降低製造業生產成本專項政策,提高合作區製造業的區域競爭力。

建立生物醫藥研發用物品「白名單」制度。

目前區內市場主體因無法辦理《進口藥品通關單》,導致相關研發用物品無法進口。當前多家澳資研發機構對琴澳兩地跨境科研用物品有較強需求,建議合作區執委會與海關組建多部門聯合機制,出臺白名單實施方案,做好「白名單」的企業認定、物品認定,以及事中事後監管。

簡化在澳門已上市口服中成藥註冊審批。

目前澳門口服藥獲得內地藥品註冊證較為困難,建議儘早明確「符合GMP生產要求」的地域範圍,在國家《關於簡化港澳已上市傳統口服中成藥內地上市註冊審批的公告(徵求意見稿)》政策全面實施的基礎上探索成立針對中藥的「真實世界數據研究中心」,適時啟動「廣東省中藥審評中心」申報工作。

深化「澳門監造」系列標誌發展。

當前系列標誌的申請量較少,原因包括市場認受度不高,區內生產成本高以及琴澳兩地法律體系有較大差異。建議依託琴澳創新產業園建設專項區域,琴澳共制定產品品質標準監管制度,加強企業篩選管理評估,建立知識產權維權機制,銜接港澳認證體系,以及簡化系列標誌申請流程。

設立粵港澳大灣區國際針灸培訓中心。

《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案(2020-2025年)》提出:「支持成立粵港澳大灣區國際針灸培訓中心」。橫琴目前已具備開設培訓中心的經驗、平臺和資源,建議以中醫藥產業園為平臺,申請「粵港澳大灣區國際針灸培訓中心」,做好合作形式、申報方式、課程設置、臨床教學等方面的考量。

推進「政產學研用」深度融合。

目前合作區面臨著成果轉移轉化的第三方科技服務體系和琴澳要素流通機制有待完善、缺乏具影響力的大型科創企業、生活配套滯後等主要瓶頸。建議夯實「澳門研發+橫琴轉化」模式,持續搭建更豐富資訊對接平臺,用好協會在整合資源、建議的作用,推動特色文化旅遊,打造招牌IP專案,牽引中醫藥知識進校園社區。